Description

Description

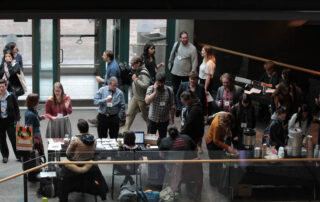

Chaque année, le CIÉRA organise un colloque pluridisciplinaire de langue française consacré aux questions autochtones. Ce lieu facilite les échanges entre ses membres et des chercheurs d’autres universités, centres de recherche, ministères, organismes publics et autochtones, ainsi que de firmes de consultants. Il offre de plus l’occasion aux étudiants, tout comme aux Autochtones, de présenter leurs résultats de recherche et de débattre avec d’autres chercheurs de leur problématique, de leurs méthodes et de leurs résultats, contribuant ainsi à la formation d’une relève en recherche.

Qui plus est, l’organisation de cette activité est prise en charge à chaque année par un comité entièrement composé d’étudiantes et d’étudiants du CIÉRA, en étroite collaboration avec les associations étudiantes autochtones universitaires.

Soulignons enfin la tenue d’une soirée culturelle, organisée en complément au colloque, qui s’avère à chaque année un immense succès, tant par la qualité des performances artistiques présentées que par la foule qui y assiste.

**************************

24e colloque annuel du CIÉRA

Aki Kikentamowin : colloque inter-nations sur les savoirs territoriaux autochtones

Le Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA) tiendra son 24e colloque annuel à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, au Pavillon des Premiers Peuples (campus de Val-d’Or), le jeudi 28 mai et le vendredi 29 mai 2026.

Le colloque a pour objectif principal de faire un état des lieux des initiatives visant à documenter, à valoriser et à transmettre les savoirs territoriaux autochtones. Le colloque inclura une activité de réseautage, un séminaire Recherches en cours et une soirée culturelle. Il se décline en trois axes, qui permettront à une variété de participant.es de se faire entendre :

- Territoires et lieux de transmission des savoirs ;

- Transformation et autochtonisation des institutions pédagogiques ;

- Oralité et pratiques pédagogiques communautaires autochtones.

Participer au colloque

Différents appels à contribution sont en cours :

- Appel à communications pour la programmation principale (terminé)

- Appel à projets artistiques pour la soirée culturelle (jusqu’au 13 février) (également disponible en anglais)

Les inscriptions au colloque ouvriront au cours de l’hiver.

Se loger à Val-d’Or

Pour assurer leur participation au colloque, les participant.es sont invité.es à réserver leur hébergement dès maintenant. Comme l’hébergement est très en demande à Val-d’Or, n’attendez pas pour réserver !

Jusqu’au 15 avril 2026, les participant.es peuvent réserver leur chambre dans l’un de ces établissements en mentionnant leur affiliation au colloque du CIÉRA. Les participant.es qui voudraient se loger dans un autre établissement doivent entreprendre des démarches par eux-mêmes ou elles-mêmes. Pour une liste des hébergements disponibles, consultez cette page web de Tourisme Val-d’Or.

Cet hôtel se trouve à distance de marche du lieu du colloque (30 minutes).

- Type de chambre : occupation simple

- Tarif : 149 $ / nuit

- Déjeuners compris

- Politique d’annulation : avant 16 h le jour de l’arrivée

- Pour réserver : 1-877-474-8884 ou en ligne (https://www.choicehotels.com/reservations/groups/HH72W8)

Quality Inn & Suites Val-d’Or

1111, rue de l’Escale, Val-d’Or (Québec) J9P 4G7

1-877-474-8884

Cet hôtel, situé à 4 km de l’université, propose des suites comprenant une cuisine complète (frigidaire, lave-vaisselle, plaque de cuisson et micro-ondes), un coin salon ainsi qu’une chambre fermée avec un très grand lit (lit king).

- Type de chambre : suite avec un très grand lit (lit king)

- Tarif : 179 $ / nuit

- Déjeuners compris

- Politique d’annulation : avant 16 h le jour de l’arrivée

- Pour réserver : 819-831-6008

Cet hôtel se trouve à distance de marche du lieu du colloque (30 minutes) et propose plusieurs types de chambres. Les suites comprennent un réfrigérateur, un four, une plaque de cuisson et un micro-ondes.

- Types de chambre et tarif :

- Chambre en occupation double (2 grands lits) : 259 $

- Suite avec un grand lit et un canapé-lit : 269 $

- Suite avec 2 grands lits : 279 $

- Déjeuners compris

- Politique d’annulation : 7 jours avant l’arrivée

- Pour réserver : (819) 825-4444

Microtel Inn & Suites by Wyndham Val-d’Or

1515 3E Avenue, Val-d’Or (Québec) J9P 4N5

(819) 825-4444

Pour toutes questions : ciera-at@uqat.ca

*********************

Colloques précédents

Économies autochtones en transformation : renforcer les relations entre peuples autochtones et territoires – 23e colloque annuel

Économies autochtones en transformation : renforcer les relations entre peuples autochtones et territoires – 23e colloque annuel

PROGRAMME COLLOQUE CIÉRA 2025

La 23e édition du colloque annuel du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA) s’est déroulée les 15 et 16 mai 2025 au Musée de la civilisation, à Québec. Cette année, elle s’inscrit dans le cadre de l’axe de recherche Rapports entre peuples autochtones, structures et institutions de la programmation scientifique 2024-2030 du CIÉRA et a été organisée par le pôle de l’Université Laval du CIÉRA, en collaboration avec l’Association des étudiant.e.s autochtones de l’Université Laval (AÉA), la Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone, l’Institut Ashukan et la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL). Intitulé « Économies autochtones en transformation : renforcer les relations entre peuples autochtones et territoires », l’évènement a marqué concrètement les 50 ans de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois de 1975 dans le monde académique et alimenté le dialogue sur les économies autochtones dans la foulée des travaux des Cercles économiques des Peuples Autochtones et du Québec lancés en 2021.

Fidèle à son engagement pour la revitalisation et le maintien des langues autochtones, le CIÉRA a proposé pour la deuxième fois consécutive une traduction simultanée du colloque (auditorium principal) vers l’anglais, le français et une langue autochtone, soit le cri/iiyiyuu ayimuun pour cette édition.

L’objectif du colloque était d’apporter une réflexion critique sur les thématiques du droit au développement, de la justice sociale, de la durabilité environnementale et de l’autodétermination économique et de réfléchir aux enjeux de la réconciliation économique entre les peuples autochtones et le Québec. Souvent source de tensions et de désaccords au sein des communautés autochtones et entre les peuples autochtones et le Québec, la question de l’économie méritait une attention toute particulière par des approches interdisciplinaires critiques et sensibles dans un dialogue constructif. Cette rencontre a permis de souligner les défis actuels et les solutions envisageables pour le futur et d’explorer les possibilités et les implications d’un paradigme de développement en accord avec les visions et perspectives autochtones. La gouvernance et l’autodétermination économiques des communautés autochtones ont été au cœur des échanges pendant tout le colloque.

Durant deux journées et autour d’une vingtaine de conférences, des étudiant.e.s, chercheur.e. et acteur.rice.s investi.e.s sur le terrain ont partagé leurs recherches, travaux, savoirs et pratiques en lien avec l’autodétermination économique et les enjeux économiques dans les communautés autochtones. Les discussions se sont structurées autour de quatre axes portant sur : 1) Autodétermination économique; 2) Bien-être et développement; 3) Stratégies et pratiques des acteur.rice.s; 4) Des visions à concilier. La rencontre a été bonifiée par deux autres activités plénières : une table ronde à l’occasion du 25e anniversaire de la Chaire Louis-Edmond-Hamelin de recherche nordique en sciences sociales sur la « Diversité de la recherche sur les mutations du Nord »; un panel coanimé par des Gardien.ne.s du territoire en voie d’être graduées intitulé « De la reconnexion à la protection : Témoignages des Gardien.ne.s du Territoire ». Enfin, le séminaire « recherches en cours » a permis à des étudiant.e.s des 2e et 3e cycles de partager l’avancement de leurs recherches et de recevoir des commentaires de la part de deux professeur.e.s membres du CIÉRA.

Une soirée culturelle organisée par l’Association des étudiant.e.s autochtones de l’Université Laval (AÉA) sur le thème des enseignements du territoire a clôturé la première journée du colloque. Celle-ci a été marquée par les performances de Boysak, un groupe de Pow wow rassemblant des jeunes membres de plusieurs nations autochtones, et de Stephane Mapachee, danseur Fancy Anishinaabe originaire de Pikogan, puis de Shauit, un chanteur de la nation innue accompagné de ses musiciens. Plusieurs courts métrages du Wapikoni mobile ont été présentés au public en début de soirée et l’évènement a permis de promouvoir des artistes et artisan.e.s autochtones grâce à la présence de kiosques.

De la revitalisation à la réappropriation langagière : droits, langues et transmission des savoirs ancestraux – 22e colloque annuel

PROGRAMME COLLOQUE CIÉRA 2024

La 22e édition du colloque d u Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA) s’est déroulée les 23-24 mai dernier au Musée de la civilisation, à Québec. Elle a été organisée en collaboration par les trois directions du CIÉRA ainsi que l’Association des étudiants autochtones de l’Université Laval (AÉA) et l’Institut Tshakapesh. Intitulée « De la revitalisation à la réappropriation langagière : droits, langues et transmission des savoirs ancestraux », cet évènement s’est inscrit dans les travaux entourant la Décennie internationale des langues autochtones des Nations Unies (2022-2032). Toutes les conférences tenues dans l’auditorium principal ont d’ailleurs été traduites simultanément en français et en anglais, mais aussi pour la première fois au Québec dans le cadre d’un événement scientifique, en innu-aimun (langue innue).

u Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA) s’est déroulée les 23-24 mai dernier au Musée de la civilisation, à Québec. Elle a été organisée en collaboration par les trois directions du CIÉRA ainsi que l’Association des étudiants autochtones de l’Université Laval (AÉA) et l’Institut Tshakapesh. Intitulée « De la revitalisation à la réappropriation langagière : droits, langues et transmission des savoirs ancestraux », cet évènement s’est inscrit dans les travaux entourant la Décennie internationale des langues autochtones des Nations Unies (2022-2032). Toutes les conférences tenues dans l’auditorium principal ont d’ailleurs été traduites simultanément en français et en anglais, mais aussi pour la première fois au Québec dans le cadre d’un événement scientifique, en innu-aimun (langue innue).

S’inscrivant dans le cadre de la Décennie internationale des langues autochtones des Nations Unies, l’édition 2024 du colloque du CIÉRA avait pour objectif de soutenir la préservation, la revitalisation et le maintien des langues autochtones dans le monde. Composantes fondamentales des identités et des cultures, les langues permettent aux différents groupes autochtones de communiquer et transmettre aux générations futures leurs visions du monde, leurs systèmes de connaissances, leur histoire et leur identité sociale et politique, constituant ainsi un pilier de leur autodétermination. Malgré leur importance pour le développement des communautés autochtones, désormais également reconnues par le Canada qui s’est engagé par loi à respecter les langues autochtones, ces dernières sont aujourd’hui dans une situation de vitalité très variable.

En cohérence avec ces orientations, vingt-trois communications d’étudiants et étudiantes, de chercheurs et chercheuses, et d’acteurs et actrices investis sur le terrain de la pérennisation et de la revitalisation des langues autochtones, ont partagé durant ces deux journées leurs pratiques, leurs travaux et recherches et leurs savoirs et connaissances en lien avec les enjeux de coexistence linguistique et de réappropriation des langues autochtones. Le colloque a été organisé autour de cinq ateliers portant sur : 1) Les questions de justice et des politiques linguistiques; 2) La toponymie autochtone; 3) Les approches et stratégies de réappropriation langagière; 4) Les médiums et les enjeux de transmission langagière; 5) Les enjeux identitaires. Le colloque s’est conclu par une table ronde interrogeant les défis de l’écriture, de l’édition et de la traduction de textes incluant des langues autochtones, ou, plus largement de textes plurilingues. Enfin, le séminaire « recherches en cours » a permis à des étudiants et des étudiantes des 2e et 3e cycles de partager l’avancement de leurs recherches et de recevoir des commentaires de la part de deux professeurs membres du CIÉRA.

Organisée par l’Association des étudiants autochtones de l’Université Laval, la soirée culturelle a clôturé la première journée de ce colloque. Celle-ci a permis de faire la promotion du lancement du livre « Les filles d’Aataentsic : Histoires de vie de sept générations » de Kathryn Magee Labelle, traduit par Linda R. Sioui, qui était présente, ainsi que le lancement de l’exposition photographique « Habiter le changement » de Khadiatou Sarr et Emmanuel Luce, tous deux membres du CIÉRA. Plusieurs courts métrages du Wapikoni mobile ont été présentés au public en présence de Xan Choquet, ambassadaire de l’organisme. Enfin, la soirée a été marquée par les performances d’Arrousen Gros-Louis, danseuse et ambassadrice de la nation wendate, Anyma, auteure-compositrice-interprète de Wendake et Pako auteur-compositeur-interprète originaire de la communauté atikamekw de Manawan.

Cultures, langues et pratiques artistiques autochtones – 21e colloque annuel

Le CIÉRA a tenu son 21e colloque annuel les 30 et 31 mars 2023 à l’Université du Québec en Outaouais (UQO), en format hybride. Organisé en collaboration avec le Bureau de liaison autochtone de l’UQO, l’événement s’est déroulé sur les territoires ancestraux non cédés de la nation algonquine anishinaabe.

Cette édition s’inscrivait dans le cadre de la Décennie internationale des langues autochtones lancée par les Nations Unies en 2022, et proposait une réflexion sur la préservation, la revitalisation et la valorisation des langues et cultures autochtones à travers les pratiques artistiques.

Les panels, table ronde, cercle et prises de paroles ont abordé des thématiques variées : les liens entre écriture et éducation, les défis de l’enseignement des cultures autochtones, les pratiques artistiques dans les Amériques, les récits de vie, les patrimoines et les spiritualités. Une attention particulière a été portée à la transmission intergénérationnelle des langues, notamment l’Anicinapemowin, et à la guérison par les arts.

Une soirée culturelle, organisée en collaboration avec la Semaine culturelle autochtone et le Cégep de l’Outaouais, a ponctué le colloque, mettant en valeur les talents autochtones à travers le théâtre, la musique, les chants, l’exposition artistique et la gastronomie. Parmi les moments forts : la pièce bilingue (anishinabe et anglais) Anamitagize-Odaying dirigée par Doreen Stevens, les performances des Thunderbird Sisters Collective, l’exposition « C’est le Québec qui est né dans mon pays! » d’Emanuelle Dufour et une dégustation de bouchées traditionnelles par Crystal Chabot – First Cuisine Catering.

Entre décolonisation et autochtonisation : Comment penser un monde plus juste?

La 20e édition du colloque annuel du CIÉRA, tenue les 2 et 3 mai 2022 au Musée McCord (aujourd’hui Musée McCord Stewart) à Montréal, proposait une réflexion sur les notions d’autochtonisation et de décolonisation des institutions. Organisé en partenariat avec les trois pôles du CIÉRA, le GRIAAC, le Cercle des Premières Nations de l’UQAM, le Musée McCord, le Jardin botanique de Montréal | Espace pour la vie et Femmes autochtones du Québec, ce colloque visait à explorer les significations théoriques et pratiques de ces deux concepts dans divers contextes disciplinaires et institutionnels.

Les échanges ont permis de réfléchir aux tensions et aux complémentarités entre ces deux concepts, en soulignant le potentiel transformateur des pratiques d’autochtonisation dans divers milieux : universitaires, muséaux, municipaux, provinciaux, artistiques et éducatifs. Ces approches ont été mises en dialogue avec les perspectives critiques sur la décolonisation, notamment celles des penseurs et penseuses autochtones qui remettent en question la possibilité d’une décolonisation à l’intérieur des structures coloniales.

Trois axes ont structuré le colloque : 1) Autochtonisation des institutions (pratiques et théories dans les milieux politiques, juridiques et communautaires). 2) Autochtonisation du champ des arts (décolonisation des musées, des espaces publics et des pratiques artistiques) et 3) Autochtonisation des savoirs (intégration des perspectives autochtones dans l’éducation, la santé et la recherche universitaire).

Cette édition du colloque a été couronnée de succès. Environ 200 personnes ont participé aux conférences, que ce soit en présentiel ou par Zoom, et plus de 150 personnes ont pris part à la Soirée culturelle. Cet événement rassemblé des chercheurs, des membres et représentants des Premières Nations et des Inuits, des étudiants gradués, des représentants des organismes gouvernementaux et des acteurs issus de milieux politiques, économiques, culturels, qui sont venus discuter des enjeux liés à la décolonisation et l’autochtonisation des institutions. Cette édition s’est distinguée par une forte participation des membres des Premières Nations, comme présentateurs, mais aussi comme participants, sans oublier les artistes autochtones qui nous ont émerveillés pendant la Soirée culturelle.

Nous avons eu l’honneur d’accueillir pour la cérémonie d’ouverture Philippe Meilleur, directeur général de Montréal Autochtone et Jennifer Buckell, présidente du Cercle des Premières Nations de l’UQAM. Nous avons ensuite eu le grand plaisir de recevoir pour la conférence d’ouverture Michèle Audette, Sénatrice et conseillère principale à la réconciliation et à l’éducation autochtone de l’Université Laval, Hélène Boivin, présidente de la Commission Tipelimitishun et Lisa Koperqualuk, Vice-Présidente aux affaires internationales au Conseil circumpolaire inuit.

La soirée culturelle

Issu d’une tradition dans l’organisation du colloque du CIÉRA, cet événement annuel est bonifié par une soirée culturelle où les expressions artistiques autochtones sont à l’honneur. Fidèle à cette tradition, la soirée culturelle du colloque du CIÉRA s’est déroulée le 2 mai de 19h et 22h à l’Auditorium Henry-Teuscher du Jardin botanique de Montréal | Espace pour la vie. La Soirée culturelle a débuté avec la performance de Barbara Diabo, chorégraphe et danseuse kanien’keha:ka (mohawk) de Kahnawake. Ensuite, Sans Pression, rappeur québécois, est venu interpréter des pièces de son dernier album « Black Geronimo ». Enfin, Beatrice Deer, autrice-compositrice-interprète inuk, nous a présenté un pot-pourri de ses compositions alliant le chant guttural traditionnel inuit et le rock indépendant contemporain. La soirée s’est terminée par un cocktail agrémenté des bouchées de la chef kanien’keha:ka (mohawk) Swaneige. Les œuvres des membres du Cercle d’artisanat de Montréal Autochtone étaient à l’honneur durant le cocktail.

Cahiers du CIÉRA #26 : Entre colonisation et autochtonisation : comment penser un monde plus juste ?

Galerie d’images

Bien-être, services publics et territorialités autochtones

*La 19e édition du colloque annuel s’est déroulée entièrement en ligne due au contexte de la pandémie COVID-19*

Prenant comme point d’ancrage la pandémie COVID-19, le 19e colloque annuel du CIÉRA avait pour thématique les enjeux relatifs aux inégalités qui gangrènent les services publics et détériorent des conditions socio-économiques déjà difficiles pour de nombreux peuples autochtones. Les réflexions pour cette édition s’articulaient autour de l’inadéquation voire de l’inexistence des services publics et des ressources disponibles pour les peuples autochtones afin de favoriser leur bien-être et leurs efforts éventuels d’autodétermination.

Prenant comme point d’ancrage la pandémie COVID-19, le 19e colloque annuel du CIÉRA avait pour thématique les enjeux relatifs aux inégalités qui gangrènent les services publics et détériorent des conditions socio-économiques déjà difficiles pour de nombreux peuples autochtones. Les réflexions pour cette édition s’articulaient autour de l’inadéquation voire de l’inexistence des services publics et des ressources disponibles pour les peuples autochtones afin de favoriser leur bien-être et leurs efforts éventuels d’autodétermination.

La pandémie est également venue interroger la recherche collaborative, les relations entre chercheurs et les populations autochtones à travers l’impossibilité de se rendre sur le terrain et les enjeux liés à l’accès au technologies numériques de communication. La pandémie tend à mettre en évidence les difficultés déjà existantes et offre aux chercheurs l’occasion de réévaluer comment ils peuvent renforcer de manière positive la relation entre leur travail et les intérêts, priorités et épistémologies des communautés et organisations autochtones.

Le colloque s’est déroulé sur deux journées qui débutaient d’abord, en matinée, par le séminaire sur invitation des recherches en cours. Cette initiative permettait aux étudiants du CIÉRA de présenter leurs travaux en binôme, accompagnés de leur direction leurs recherches. Les après-midis de ces deux journées étaient ouvertes au public qui a pu assister à plus d’une dizaine de communications proposées par divers chercheurs, professeurs, acteurs et travailleurs issus de milieux de pratiques de la santé et des services publiques.

La soirée culturelle de clôture du colloque rassemblait plusieurs performances artistiques autochtones. Après une diffusion d’un florilège de courts métrages proposés par le Wapikoni Mobile ainsi que d’une récitation poétique de l’artiste innue Marie-Andrée Gill, la soirée s’est conclue par un concert en direct de l’artiste innu Matiu.

Médiathèque

La pertinence des épistémologies autochtones face à la crise climatique actuelle : enjeux de protection et de préservation du territoire

Ce colloque était une occasion de discuter des enjeux de la protection et de préservation du territoire face à la crise climatique actuelle et en référence aux connaissances, savoirs et pratiques autochtones. Du fait de leur mode de vie et de leur relation à la terre et à l’environnement, les différents groupes autochtones de la planète sont parmi les premiers à être confrontés et à dénoncer les changements climatiques.

Ce colloque était une occasion de discuter des enjeux de la protection et de préservation du territoire face à la crise climatique actuelle et en référence aux connaissances, savoirs et pratiques autochtones. Du fait de leur mode de vie et de leur relation à la terre et à l’environnement, les différents groupes autochtones de la planète sont parmi les premiers à être confrontés et à dénoncer les changements climatiques.

Dans ce colloque, les réflexions se sont articulées autour des questions suivantes : Qu’en est-il de l’intégration de ces épistémologies autochtones dans la lutte aux changements climatiques, dans la préservation de la biodiversité ou encore la protection de la faune ou de la flore ? Quel espace leur est laissé ou offert dans le débat actuel ? À quelles conditions les épistémologies autochtones peuvent contribuer à renforcer le savoir collectif sur les enjeux 4 environnementaux ?

Cette 18e édition a rassemblé une vingtaine de communications réparties en six panels aux thématiques diverses comme l’industrialisation, l’exploitation des ressources, les savoirs autochtones et pratiques, la gouvernance du territoire ou encore tous les enjeux socio-politiques, sanitaires, juridiques, territoriaux, environnementaux relatifs à la crise climatique actuelle. Différentes personnalités influentes se sont réunies à l’occasion de ce colloque, avec notamment Mariam Wallet Aboubakrine, médecin autochtone touarègue et militante investie dans la lutte pour les droits autochtones ainsi que l’ancien chef de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg Gilbert Whiteduck.

Médiathèque

Genres et identités : perspectives autochtones contemporaines

La 17e édition du colloque annuel était dédié aux échanges et de réflexions sur les enjeux entourant l’expression des genres et des identités sexuelles en milieux autochtones. Ce colloque à pris place à la BAnQ Vieux-Montréal. Le 29 avril, la journée était consacrée aux recherches en cours, terminées ou projetées, en lien direct ou non avec la thématique du colloque. Le 30 avril était dédié précisément à la thématique principale du colloque : les enjeux relatifs à l’expression des genres et des identités sexuelles.

La 17e édition du colloque annuel était dédié aux échanges et de réflexions sur les enjeux entourant l’expression des genres et des identités sexuelles en milieux autochtones. Ce colloque à pris place à la BAnQ Vieux-Montréal. Le 29 avril, la journée était consacrée aux recherches en cours, terminées ou projetées, en lien direct ou non avec la thématique du colloque. Le 30 avril était dédié précisément à la thématique principale du colloque : les enjeux relatifs à l’expression des genres et des identités sexuelles.

Le contexte colonial, qui comprend notamment l’imposition des normes et des valeurs occidentales allochtones, la sédentarisation, l’évangélisation et le passage à une économie marchande, a créé des inégalités qui ont eu des répercussions sur la détermination des identités de genre et des identités sexuelles autochtones.

En interrogeant les expressions des genres et des identités sexuelles autochtones, au Canada et ailleurs, le colloque du CIÉRA 2019 se voulait ouvert aux réalités spécifiques des femmes et des hommes autochtones, ainsi qu’aux réalités des personnes à deux esprits et LGBTQ.

Les deux journées de colloque qui ont pris place à la BAnQ du Vieux-Montréal ont compté au total pas moins de 39 conférences divisées en 9 sessions. De multiples thématiques ont ainsi pu être abordées, de la question des identités, de la parenté, du genre, de la décolonisation des corps ou encore de la co-construction des savoirs. La myriade d’enjeux qu’implique ces thématiques a réuni à la fois chercheurs, professeurs étudiants et membres de peuples autochtones de différents horizons, tels que Mona Belleau Inuk du Nunavik gestionnaire de projets dans le domaine de la santé ou encore Marcel Petiquay, Atikamekw Iriniw intervenant au Centre d’amitiés autochtones de Wemotaci.

La soirée culturelle proposait une échappée artistique à travers les courts-métrages du Wapikoni, les performances visuelles et musicales de différents artistes tels que Jacques Newashish, Moe Clark, Soleil Launière ou encore Eruoma Awashish.

Galerie d’images

Médiathèque

Pour une réelle réconciliation?

Au cours des dernières décennies, la reconnaissance des droits des peuples autochtones a occupé une place centrale dans les discours et les réflexions sur les relations entre les peuples autochtones et l’État canadien. Depuis la publication du rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015) qui propose des actions en vue de remédier aux séquelles des pensionnats autochtones et de faire avancer le processus de réconciliation, cet enjeu est devenu une priorité nationale.

Au cours des dernières décennies, la reconnaissance des droits des peuples autochtones a occupé une place centrale dans les discours et les réflexions sur les relations entre les peuples autochtones et l’État canadien. Depuis la publication du rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015) qui propose des actions en vue de remédier aux séquelles des pensionnats autochtones et de faire avancer le processus de réconciliation, cet enjeu est devenu une priorité nationale.

La 16e édition avait pour objectif d’explorer les différentes approches du processus de réconciliation ainsi que les défis à venir. Au cours de ce Colloque du CIÉRA, deux axes majeurs ont guidé les réflexions quant au thème de la réconciliation. L’axe intitulé « Réconciliation en action : enjeux et possibles » a été plus précisément au cours de la première journée, alors que l’axe intitulé « Questionnements et perspectives critiques sur la réconciliation & recherches en cours » était cœur des présentations et des discussions de la seconde journée.

Plusieurs sessions thématiques ainsi qu’une table ronde sont organisés autour de quatre grandes thématiques touchant à des sujets et enjeux liés à la réconciliation. Cette édition a rassemblé pas moins de 44 conférences à travers 7 sessions qui abordaient la réconciliation et ses multiples aspects au travers du prisme de l’éducation, des arts, de la politique ou de l’identité mais également de l’architecture, l’habitation et l’aménagement forestier.

Les deux journées étaient entrecoupées d’une pause artistique offerte à travers une soirée culturelle autochtone réunissant chants, projections, poésie, divers ateliers ainsi que trois concerts de clôture dont la présence de la chanteuse innue Kathia Rock.

Cahiers du CIÉRA #19 : Pour une « réelle » réconciliation ?

Galerie d’images

Médiathèque

Dix ans de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones : priorités, partenariats et prochaines étapes

Dans le cadre du 10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones, la 15e édition du colloque annuel du CIÉRA proposait une réflexion autour de ces dix années d’implantation de la Déclaration à travers le monde et ses perspectives d’avenir.

Dans le cadre du 10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones, la 15e édition du colloque annuel du CIÉRA proposait une réflexion autour de ces dix années d’implantation de la Déclaration à travers le monde et ses perspectives d’avenir.

Adoptée depuis 2007 par l’assemblée générale des Nations Unies, cette Déclaration constitue un document fondamental pour la reconnaissance des droits des groupes autochtones à travers le monde. Bien que légalement non contraignante, la déclaration constitue un des très rares instruments qui met en valeur l’interrelation entre différents droits fondamentaux relatifs aux Peuples autochtones. Il serait intéressant de voir s’il se dessine un modèle particulier de mise en œuvre de la Déclaration propre au contexte canadien.

Ainsi, développer une expertise spécifique, relative à la mise en œuvre de la Déclaration permettrait aujourd’hui de mesurer la portée réelle de celle-ci.

Cette réflexion pourrait donc être amorcée à travers les questions telles que, sur la base des dix dernières années, quelles sont les perspectives d’application, d’implémentation et d’interprétation de la Déclaration ? Les peuples du Quart-Monde ont-ils là une occasion de forger une jurisprudence nouvelle, ouverte à la notion d’identité collective et basée sur une interculturalité normative ?

Cette édition, première tenue par le pôle du CIÉRA-UQO, qui débutait par une journée présentant les recherches en cours, rassemblait 19 conférences au cours de 5 sessions thématiques sur la réconciliation, la décolonisation, l’autonomie et l’autodétermination et leurs multiples mises en œuvre à travers le monde.

La soirée culturelle clôturant la première journée de colloque proposait plusieurs activités comme des spectacles de danses et musiques autochtones, projections de courts-métrages du Wapikoni Mobile, arts et artisanats.

Cahier du CIÉRA #16 : Les défis de la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : Actes du 15e colloque du CIÉRA

Être étudian(e) autochtone: expériences et trajectoires au niveau postsecondaire

Cette 14e édition proposait d’aborder la question de l’éducation au Cégep et à l’Université. Alors que la scolarisation postsecondaire apparait comme un enjeu majeur pour le futur des peuples autochtones et que le nombre de diplômés Inuit et des Premières Nations est en constante augmentation, les membres de ces nations représentent une minorité encore peu reconnue dans le milieu académique. Ce colloque visait donc à favoriser une meilleure connaissance de l’expérience et des objectifs des étudiant.e.s autochtones.

Cette 14e édition proposait d’aborder la question de l’éducation au Cégep et à l’Université. Alors que la scolarisation postsecondaire apparait comme un enjeu majeur pour le futur des peuples autochtones et que le nombre de diplômés Inuit et des Premières Nations est en constante augmentation, les membres de ces nations représentent une minorité encore peu reconnue dans le milieu académique. Ce colloque visait donc à favoriser une meilleure connaissance de l’expérience et des objectifs des étudiant.e.s autochtones.

Les panels présentés abordaient plusieurs questions essentielles : Quelles influences l’éducation postsecondaire a-t-elle eue sur leurs choix et leurs trajectoires, qu’ils aient ou non obtenu un diplôme? Quels sont les réalités et les défis des étudiant.e.s autochtones ? Il était question également de la question de la valorisation de l’éducation dans les communautés, la responsabilité des institutions postsecondaires dans l’inclusion des cultures autochtones, l’acquisition de compétences importantes tant pour les individus que pour les communautés.

Trois axes principaux servaient de piliers à la thématique de cette 14e édition : expériences des étudiant.es autochtones, normes et pratiques institutionnelles face à l’inclusion des cultures autochtones et enfin l’amélioration du bien-être des individus et les communautés autochtones.

Le colloque comptait deux journées de réflexions, la première sur les recherches en cours et les conférences thématiques, tandis que la deuxième regroupait les discussions et présentations relatives à l’éducation postsecondaires. Les nombreux professeurs, chercheurs, étudiants et intervenants autochtones ont pu se retrouver à la fin des journées de colloque lord de deux soirées culturelles animées par une grande diversité d’artistes autochtones.

Cahier du CIÉRA #15 : Étudiant-e-s autochtones : Expériences et parcours au postsecondaire

Épistémologies de la recherche en milieux autochtones

Le colloque annuel de 2015 avait pour thématique la recherche en milieux autochtones et ses épistémologies. Les épistémologies contemporaines de la recherche autochtone ne cessent de se renouveler, autour des enjeux éthiques et méthodologiques, des approches pluridisciplinaires et interdisciplinaires, des projets collaboratifs entre les communautés et les universités, des co-constructions des savoirs et des savoir-faire. Cette diversification des expériences de recherche contribue significativement à la production des savoirs dans les sciences humaines et sociales.

Le colloque annuel de 2015 avait pour thématique la recherche en milieux autochtones et ses épistémologies. Les épistémologies contemporaines de la recherche autochtone ne cessent de se renouveler, autour des enjeux éthiques et méthodologiques, des approches pluridisciplinaires et interdisciplinaires, des projets collaboratifs entre les communautés et les universités, des co-constructions des savoirs et des savoir-faire. Cette diversification des expériences de recherche contribue significativement à la production des savoirs dans les sciences humaines et sociales.

Cette édition se proposait d’explorer les processus de (co)-construction des savoirs, dans un contexte où les autochtones ne sont plus confinés au statut d’objets scientifiques, mais participent activement aux recherches en tant qu’acteurs. Pour ce faire, la parole était donnée aux autochtones et aux non-autochtones pour partager leurs expériences et leurs perceptions de la recherche scientifique, et leurs attentes quant à leur contribution à la recherche et à la diffusion des savoirs et des connaissances.

Arborant la forme traditionnelle des colloques annuels du CIÉRA, cette 13e édition proposait une première journée faisant état des recherches en cours des chercheurs et étudiants du Centre avec une vingtaine de présentations. Cette première journée se terminait sur une soirée culturelle donnée au Musée de la Civilisation et regroupant diverses prestations artistiques telles que des chants et contes avec Natasha Kanapé-Fontaine et Jacques Newashish, des percussions et un concert folk. La deuxième journée était dédiée à la thématique avec trois tables rondes discutant des épistémologies de la recherche autochtone notamment avec les Atikamekw Kinokewin, en contexte de recherche nordique et enfin dans le cadre de l’Université avec les besoins des étudiants autochtones.

Galerie d’images

Mouvements autochtones, continuités et transformations

La 12e édition du colloque annuel du CIÉRA s’est tenue les 10 et 11 avril 2014 à l’Université Laval. Cette édition avait pour ambition d’examiner avec un regard nouveau les transformations et les continuités que vivent les mouvements autochtones contemporains, particulièrement au Québec et au Canada.

La 12e édition du colloque annuel du CIÉRA s’est tenue les 10 et 11 avril 2014 à l’Université Laval. Cette édition avait pour ambition d’examiner avec un regard nouveau les transformations et les continuités que vivent les mouvements autochtones contemporains, particulièrement au Québec et au Canada.

Partout dans le monde, la question autochtone mobilise un nombre varié d’acteurs aussi bien les Autochtones eux-mêmes que les non Autochtones, les acteurs communautaires, les représentants de la société civile et les organisations internationales (ONU, Banque mondiale, etc.). Tous se trouvent impliqués aussi bien dans des dynamiques de solidarité et de coopération que de conflit et de résistance. Les recherches présentées dans le cadre de ce colloque abordaient entre autres questions : les conditions d’émergence des mouvements autochtones, leur capacité à fédérer les aspirations des personnes, les dynamiques politiques qui les encadrent, les valeurs socio-culturelles et spirituelles qu’elles promeuvent, ainsi que le problème de leur pérennité.

La première journée des recherches en cours de plus de 30 présentations laissait place à une seconde journée dédiée à la thématique avec 12 conférences organisées autour de trois grands axes de réflexions à savoir : « Stratégies, identités politiques et relations de pouvoir », « Retrouver l’équilibre » et « Espaces d’expressions, d’échanges et de rencontres ».

Une soirée culturelle venait marquer une transition artistique entre les deux journées de colloque en offrant au public diffusion de courts métrages du Wapikoni Mobile, poésie, contes et musique avec une variétés d’intervenants autochtones tels que la poétesse Marie-Andrée Gill.

Cahier du CIÉRA #13 : Mouvements autochtones : Regards sur la transformation des stratégies et des identités politiques

Galerie d’images

Femmes autochtones

Cahier du CIÉRA #12 : Le leadership des femmes inuit et des Premières nations : Trajectoires et obstacles

12 – 13 avril 2012

Études autochtones : transformations, apports et nouveaux horizons

Cahier du CIÉRA #11 : ÉTUDES AUTOCHTONES : transformations, apports et nouveaux horizons

14 – 15 avril 2011

Initiatives, succès et avancées autochtones

Cahier du CIÉRA #9 : Initiatives, avancées et succès autochtones

Galerie d’images

15 – 16 avril 2009

Réseaux autochtones: appropriations, redéfinitions et connexions

Cahier du CIÉRA #5 : Cyberespaces et médiatisation des cultures

17 – 18 avril 2008

Rencontre des Nations au Québec: représentations, négociations et cohabitation

Cahier du CIÉRA #4 : L’histoire des nations au Québec et au Canada: un travail en chantier

Cahier du CIÉRA #3 : La négociation politique: conciliations et contradictions

12 – 13 avril 2007

Éducation et formation autochtones: enjeux et perspectives

Cahier du CIÉRA #1 : Défis de l’éducation chez les Premières Nations et les Inuit

20 – 21 avril 2006

Regards sur les arts autochtones: créations, productions et réappropriations

14 – 15 avril 2005

Réalités et défis pour les jeunes en milieux autochtones contemporains: faut-il parler des problèmes ou des projets?

15 – 16 avril 2004

Les études et recherches autochtones au Québec et ailleurs: vers un nouveau partage des connaissances et des responsabilités?