Présentation

Le CIÉRA organise depuis 2012 l’École d’été du CIÉRA qui dispense une formation universitaire complémentaire sous la forme d’ateliers pédagogiques. Cette formation, offerte de manière intensive à la session d’été, accueille environ une vingtaine d’étudiants, une quinzaine d’intervenants autochtones et de cinq à dix membres réguliers du CIÉRA.

L’expérience est renouvelée annuellement et sera organisée conjointement par chacun des pôles, soit l’Université Laval, Montréal (UQAM et UdeM) et l’Université du Québec en Outaouais. Nous vous invitons à visiter régulièrement le site Internet du CIÉRA ou à vous abonner à la liste de diffusion CIÉRACITÉ (voir la page d’accueil du site au bas à droite) pour rester informés.

L’École d’été du CIÉRA 2026 – Droits et enjeux internationaux des peuples autochtones de la francophonie

Réappropriation du plaidoyer international, leadership des femmes autochtones et droits humains

L’École d’été du CIÉRA sera offerte à l’Université Laval du 8 au 19 juin 2026. Cette formation portera sur la structure et le fonctionnement du système onusien spécifiquement dédié au respect des droits des peuples autochtones. Ce sera ainsi l’occasion d’examiner les différentes échelles de protection des droits, les mécanismes de régulation, les normes et les politiques ainsi que les véhicules de prise de parole et d’expression du politique. La formation sera notamment ancrée dans l’histoire des luttes des premiers peuples de la francophonie pour le respect, la protection et la mise en œuvre de leurs droits. Cet ancrage permettra ainsi d’aborder une sélection d’enjeux actuels (langues autochtones, conservation et protection des terres, territoires et ressources et changements climatiques, droits des femmes autochtones, droit à l’autodétermination des peuples autochtones, enjeux de sécurité) à partir des perspectives des différents peuples autochtones de la francophonie.

Cette formation, dispensée en français, sera destinée en premier lieu aux leaders autochtones actuel.le.s et émergent.e.s qui voudraient s’impliquer à l’échelle des instances internationales, aux professionnel.le.s des organisations et institutions autochtones, aux étudiant.e.s en droit et sciences sociales démontrant une connaissance préalable des contextes autochtones ainsi qu’aux professionnel.les des organisations de la société civile.

Plus de détails à venir…

Pour toutes questions : ecole@ciera.ulaval.ca

Éditions précédentes

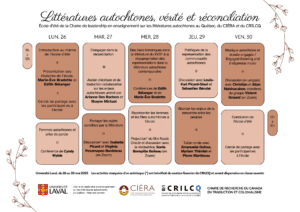

Littératures autochtones, vérité et réconciliation

Une école d’été de la Chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, du Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA) et du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec (CRILCQ) 2025

Dates : 26 au 30 mai 2025

Lieu : Campus de l’Université Laval (Québec)

Titulaires de l’École : Marie-Eve Bradette et Edith Bélanger

L’année 2025 marque le dixième anniversaire de la publication du rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada (CVR 2015). À la suite d’une longue enquête ayant permis à de nombreux·ses survivant·es des pensionnats de témoigner de leur expérience, le rapport conclut que ces établissements ont été l’instrument d’un génocide culturel des Premiers Peuples au Canada. L’année où le rapport est publié, une nouvelle commission d’enquête est également mise sur pied, cette fois pour analyser les violences systémiques et basées sur le genre dont sont victimes les femmes inuites, métisses et des Premières Nations. En effet, entre décembre 2015 et mai 2016 est entamé un processus de définition des paramètres de ce qui deviendra l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA). Le rapport de cette vaste enquête sera rendu public en 2019; il contient trois volumes dont un est dédié exclusivement au contexte québécois. Ce nouveau rapport, quoique distinct dans ses objectifs et ses sujets d’investigation, apporte une conclusion semblable, et peut-être plus percutante encore, à celui de la CVR : la crise des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées doit être comprise comme partie prenante d’un génocide. L’adjectif « culturel » est supprimé, laissant place à une interprétation beaucoup plus radicale du terme.

Si les deux commissions en arrivent donc à un constat semblable, elles en arrivent aussi à fournir les termes non pas seulement visant une éventuelle réconciliation entre les peuples autochtones et l’État, puis entre les diverses communautés autochtones et allochtones, mais surtout les balises du rétablissement de la vérité au sujet du colonialisme sur les territoires réclamés par le Québec et le Canada actuels. Rétablir la vérité nécessite d’entendre, d’écouter et de reconnaître comme tels les témoignages et les récits des personnes autochtones. Or, si ces témoignages ont été déterminants dans la tenue des deux enquêtes susmentionnées, ils auront aussi un impact important sur la production littéraire autochtone dans l’ensemble du pays. À lire les textes littéraires, autobiographiques et fictifs, qui abordent tantôt l’expérience et l’héritage des pensionnats, tantôt l’enjeu des violences envers les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQ+, on peut reconnaître un tournant narratif, poétique et éthique qui prend forme à la suite de la CVR et de l’ENFFADA. Ce tournant se décline ensuite par le biais de différents sujets et thématiques qui ne débordent de ceux abordés dans les commissions, toujours dans l’objectif de retracer les contours d’une histoire du colonialisme depuis une perspective située et d’ainsi ébranler les discours hégémoniques.

Informée de ce contexte, cette école d’été, offerte aux étudiant·es des trois cycles et aux professionnels (en formule non-créditée), proposait une réflexion approfondie sur les liens entre littérature, vérité et réconciliation, de sorte à analyser le rôle que jouent les littératures autochtones dans le rétablissement des vérités. Comment la littérature participe-t-elle, prolonge-t-elle ou remet-elle en question le travail de la CVR et celui de l’ENFFADA? Qu’est-ce qui relie ou différencie les textes produits avant les travaux de ces deux commissions de ceux produits pendant, voire après la fin de ces dernières? Comment réfléchir aux expressions littéraires autochtones dans le contexte plus large des prises de parole publiques ou politiques autochtones? Est-ce que la rhétorique de la réconciliation autorise toutes prises de parole par des personnes autochtones ou allochtones à propos des enjeux autochtones ? Comment réfléchir, dans ce contexte, aux politiques et aux éthiques de la représentation ? Est-ce que le positionnement social et politique des écrivain·es et des artistes est un absolu ? Comment le réfléchir dans un contexte de rétablissement de la vérité par l’art et éventuellement de réconciliation entre les peuples ? Quelle position occupent, quant à elleux, les lecteur·rices ? Ces questions ont animé les différentes activités de cette école d’été.

Programmation

L’École d’été du CIÉRA 2025 a été rendue possible grâce au soutien financier des Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec (CRILCQ), de la Faculté des lettres et des sciences humaines et du Département de littérature, théâtre et cinéma de l’Université Laval.

L’École d’été du CIÉRA sur les droits et enjeux internationaux des peuples autochtones de la francophonie a été offerte à l’Université Laval du 3 au 14 juin 2024.

École d’été du CIÉRA 2023

L’école d’été du CIÉRA 2023 « Au rythme des eaux : Anthropologie comparative des cosmologies et des sociétés autochtones au Québec et en Amazonie » est offerte du 5 au 25 août 2023. Cette école d’été est la conclusion d’un programme court de trois séminaires donnés à l’UQAM par Laurent Jérôme et Anne-Marie Colpron. Ce programme court de niveau maîtrise propose aux étudiants et étudiantes une comparaison des cosmologies autochtones au Québec et en Amazonie. Ancré dans une approche anthropologique, il a pour objectif de mieux comprendre l’unité et la diversité des visions du monde et des cultures dans ces deux régions de l’autochtonie des Amériques. La comparaison vise principalement les rapports qu’établissent les peuples autochtones en Amérique du Nord et en Amazonie entre leurs cosmologies, leurs modes de vie et leurs expériences de leurs environnements. Il s’agit plus particulièrement de mieux comprendre comment différentes sociétés perçoivent et vivent leurs relations avec leurs milieux, au sein desquels l’eau est omniprésente. Les eaux (fleuve, rivière, pluies, neiges) peuvent être considérées comme la pierre angulaire de dynamiques plus larges : intégrées dans les cosmologies locales, elles peuvent influencer les types d’habitation, structurer les activités sociales, culturelles et rituelles, rythmer le temps et les modes de vie, faire l’objet de revendications politiques (inondations de territoires) ou motiver les luttes environnementales (érosion des berges, construction de barrage).

© Photos : Portage Amazone – Saint-Laurent

Il s’agira de mettre en relief les stratégies déployées par les peuples autochtones pour articuler ces problématiques. En outre, il sera question de fournir aux personnes participantes les outils nécessaires à la recherche de terrain, de les sensibiliser aux enjeux sociaux, religieux et politiques de ces différentes régions des Amériques et de les familiariser avec les processus actuels de décolonisation des savoirs en valorisant les perspectives autochtones sur ces enjeux.

L’école d’été aura lieu en Amazonie, dans l’état du Pará (Brésil). Le séjour de trois semaines comprend le voyage Canada – Brésil – Canada et les déplacements locaux. Il s’agira de rencontrer des groupes de recherche, des acteurs travaillant sur les questions de l’autochtonie amazonienne ainsi que de visiter diverses communautés afin de favoriser les échanges par un contact immersif. Des enseignements magistraux et des présentations sont offerts par des professeurs et des intervenants brésiliens. Les étudiants et étudiantes seront par ailleurs amenés à développer un projet personnel en lien avec les objectifs du programme court. Les discussions informelles, le partage des expériences et la coconstruction des connaissances feront partie des objectifs d’apprentissage de ce séminaire.

L’école d’été du CIÉRA 2023 a été rendue possible, en partie, grâce au soutien financier des Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC).

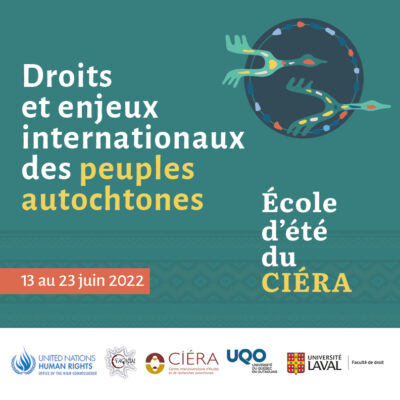

L’école d’été du CIÉRA 2022, offerte entièrement en ligne du 13 au 23 juin, portera sur les droits et enjeux internationaux des peuples autochtones. Cette formation, dispensée en français, est destinée en premier lieu aux leaders autochtones actuels et émergents qui voudraient s’impliquer à l’échelle des instances internationales, aux professionnels des organisations et institutions autochtones, aux étudiant.e.s. en droit et sciences sociales démontrant une connaissance préalable des contextes autochtones ainsi qu’aux professionnels des organisations de la société civile. La formation portera sur la structure et le fonctionnement du système onusien sur les droits des Peuples autochtones et sera ainsi l’occasion d’examiner les différents niveaux de protection des droits, les mécanismes de régulation, les normes et les politiques ainsi que les véhicules de prise de parole et d’expression du politique. La formation sera notamment ancrée dans l’histoire des luttes des Premiers peuples du Canada pour le respect, la protection et la mise en œuvre de leurs droits territoriaux, politiques, économiques, linguistiques et culturels.

La formation aura comme objectifs spécifiques d’introduire, d’une part, les participants aux mécanismes onusiens et aux modes opératoires au sein du système des Nations Unies et, d’autre part, de donner un aperçu de l’histoire de la lutte des Autochtones (au Canada et ailleurs) pour le respect et l’exercice de leurs droits territoriaux, économiques, linguistiques et culturels. La formation aura aussi pour objectif de discuter de la portée de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones comme instrument de régulation le plus complet en matière de droits des peuples autochtones. Enfin, la formation aura pour objectif de réfléchir à la manière d’ancrer les enjeux communs de respect, de protection et de mise en œuvre des droits des peuples autochtones dans les préoccupations actuelles des groupes autochtones à travers le monde.

L’oeuvre à la base du visuel de l’École d’été du CIÉRA 2022 est une contribution de l’artiste ilnu Katia Kak’wa Kurtness, membre de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (Mashteuiatsh).

Programmation

Téléchargez la programmation (format pdf)

*À l’exception des heures de début et de fin des séances, veuillez noter que la programmation est sujette à changement.

Modalités d’inscription

À qui s’adresse cette formation?

- aux leaders et membres de peuples, nations ou communautés autochtones;

- aux étudiants en droit et en sciences sociales des trois cycles;

- aux professionnels qui travaillent en milieux autochtones.

La formation est ouverte à toute la communauté universitaire (intercycle, 3 crédits), de même qu’aux professionnelles et professionnels en formule non créditée. Les places sont limitées. Ainsi, l’inscription à la formation est sujette à l’analyse du dossier de candidature.

Les candidatures sont maintenant fermées!

Pour poser votre candidature, remplissez ce formulaire avant le 24 avril 2022 à 23h59 (heure de l’Est, Montréal). Les participant.e.s retenu.e.s pour participer à la formation seront contacté.e.s au plus tard le 2 mai 2022, avec les informations relatives à leur inscription officielle.

**Un nombre déterminé de places est réservé en priorité aux personnes appartenant aux peuples autochtones du Canada et aux membres de collectivités autochtones ailleurs dans le monde. Suite à la sélection des candidatures reçues, les frais d’inscription de ces personnes seront pris en charge par le CIÉRA-UQO.

Opportunité de financement pour les étudiantes autochtones!

Opportunité de financement pour les étudiantes autochtones!

Grâce au partenariat avec l’Association des femmes diplômées des universités du Québec (AFDU), des bourses de 250$ seront accordées à deux étudiantes autochtones inscrites à la formation afin de couvrir une partie des frais d’inscription.

Tarifs

Formule créditée au 1er, 2e et 3e cycle : coûts réguliers exigés par l’Université Laval pour un cours de 3 crédits universitaires (1er cycle DRT-2654 ; 2e et 3e cycles DRT-7108).

Formule non-créditée : 375$.

Les frais incluent votre participation à l’entièreté de la formation et la délivrance d’un certificat d’attestation officiel par la direction de la Formation continue de l’Université Laval. Le certificat sera délivré aux étudiant.e.s non-crédités ayant été présent.e.s à au moins 80% de la totalité de la formation.

**Les personnes dont la candidature a été retenue et dont l’inscription est confirmée recevront le matériel pédagogique requis par la poste dans les semaines précédant la formation.

Déroulement du cours

Information sur la formule en ligne : La formation comprend des capsules préenregistrées, des conférences magistrales synchrones, des ateliers pratiques et des discussions de groupe. Le comité organisateur est sensible à la situation actuelle relative à l’apprentissage en ligne et fera tout en son possible pour offrir une formation hautement enrichissante et interactive.

Veuillez noter que la formation ne fera pas l’objet d’un enregistrement et que l’enregistrement des formateurs ne sera pas autorisé.

Le déroulement des jours de formation : 9h à 11h et 12h30 à 14h30

Modalités d’évaluation : Seul.e.s les étudiant.e.s en formule créditée devront compléter et réussir les évaluations de la formation en vue de se voir reconnaître les crédits universitaires. En conformité avec le Règlement des études de l’Université Laval, deux évaluations sont prévues. Les deux évaluations seront à compléter à la fin de la formation (dates de remise et modalités à venir).

Le cours est contributoire au programme de baccalauréat et aux programmes de 2e et 3e cycles en droit de la Faculté de droit de l’Université Laval. Il appartient aux étudiants inscrits de vérifier la reconnaissance de ce cours par leur direction de programme.

Pour toutes questions, écrivez-nous à : ecole@ciera.ulaval.ca

Pour suivre l’événement FB.

L’école d’été du CIÉRA 2022 est rendue possible grâce au soutien financier des Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC).

Du 9 au 14 août 2021 a eu lieu l’École d’été du CIÉRA 2021, entièrement en ligne, sur les constitutionnalismes autochtones.

Cette école d’été visait à soutenir les capacités en gouvernance des nations, afin de contribuer à la réalisation du droit à l’autodétermination des peuples autochtones. Cette formation intensive comprenait des conférences, des capsules enregistrées, des ateliers et des discussions de groupes. Le programme divisé en journée thématique et chapeauté par des représentants de différentes nations autochtones abordait les constitutions autochtones, les sources constitutionnelles à travers le cas de la gouvernance wendat, la portée des constitutions écrites, la réforme constitutionnelle des Nehirowisiw – Atikamekw de Manawan, le processus de réforme constitutionnelle à travers l’expérience ilnue, l’effectivité, la légitimité et la reconnaissance de l’État, etc. La formule privilégiait la tenue d’atelier pratique où les étudiants devaient s’approprier les constitutions et s’exercer sur des exemples concrets.

Deux conférences ont été rendues disponibles au grand public et diffusées en direct sur la page Facebook du CIÉRA : la conférence d’ouverture donnée par Ghislain Picard, le Chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador et la conférence « Tipelimitishun : Vers une Constitution des Pekuakamiulnuatsh » donnée par Hélène Boivin, présidente de la Commission Tipelimitishun et Jay Launière-Mathias, commissaire de la Commission Tipelimitishun.

L’édition 2021 a bénéficié du support de partenaires très engagés dans la formation proposée : l’Association étudiante autochtone de l’Université Laval, la Nation Huronne Wendat, le Centre de développement de la formation et de la main-d’œuvre Huron-Wendat (CDFM), le Conseil tribal Mamuitun-Aishkat Innuat, la Faculté de droit de l’Université Laval et le Groupe de recherche sur les sociétés plurinationales (GRSP). Les Fonds de recherche du Québec – Société et culture ont agi à titre de partenaires financiers et l’Association des femmes diplômées des universités du Québec (AFDU) a offert à 2 participantes membres d’une Première Nation de défrayer une grande partie de leurs inscriptions à cette formation.

Espace de la création autochtone en milieu urbain (Montréal, Québec)

Du 17 au 21 juin 2019 a eu lieu l’École d’été du CIÉRA 2019 à l’Université de Montréal, sur la thématique des « Espaces de la création autochtone en milieu urbain – patrimoines, innovations, affirmations ».

Cette école d’été portait sur la création autochtone à Montréal et les diverses manières dont les arts, le design et la culture matérielle autochtones marquent et animent les espaces urbains, et en quoi ces diverses formes d’expression peuvent contribuer à l’affirmation identitaire autochtone en ville. Le programme incluait des rencontres avec experts, professionnels et créateurs, ainsi que des visites de terrain, guidées par des créateurs autochtones, dans diverses institutions et manifestations à Montréal où sont présentées ou créées des œuvres autochtones. La formule privilégiait les échanges approfondis entre les étudiants et les intervenants académiques et artistiques invités.

Les participants ont eu pour tâche de développer des concepts d’exposition ou d’événement, qu’ils ont présenté vendredi à un comité interdisciplinaire composé de Maya Cousineau Mollen (conseillère en développement communautaire, EVOQ), Shelley Ruth Butler (anthropologie, McGill), et Denyse Roy (design, Université de Montréal). Bravo aux participants pour leur sens de la réflexion et leur créativité!

Formatrices et formateurs : Terry Randy Awashish, Marie-Ève Bordeleau, Marie-Pierre Bousquet, Shelley Ruth Butler, Maya Cousineau Mollen, Izzy Enright, Karine Gaucher, Laurent Jérôme, Édith-Anne Pageot, Sylvie Paré, André-Yanne Parent, Isabelle Picard, Sylvain Rivard (alias Vainvard), Solen Roth, Denyse Roy et Jean-Philippe Uzel

Pour connaître la programmation détaillée et découvrir les formateurs/formatrices, veuillez suivre ce lien.

Visite des expositions au Musée McCord avec un médiateur

Visites des Murales Saint-Henri du collectif Voix insoumises

Visite au Jardin Botanique en compagnie de Sylvie Paré

Présentations des concepts d’expositions devant un jury interdisciplinaire

(Photos : Marie-Ève Bradette)

Au rythme des eaux : anthropologie comparative des cosmologies et des sociétés autochtones du Québec et de l’Amazonie (Amazonie, Brésil)

Du 3 au 25 août 2019 s’est déroulé en Amazonie le séminaire de terrain organisé par Laurent Jérôme et Anne-Marie Colpron clôturant le programme court Québec-Amazonie. Ce programme a notamment permis aux participants d’assister aux conférences de Mario Blaser et d’Eduardo Kohn avant de pouvoir s’envoler vers le Brésil à l’été pour un séminaire riche en expériences. Ils ont ainsi eu l’opportunité, en plus de suivre des cours offerts par une équipe pédagogique composée à la fois de professeurs brésiliens ainsi que de l’UQÀM, de visiter les universités partenaires de Belém et Santarém, et de partager leurs projets de recherche aux étudiants brésiliens présentant les leurs en retour. Ils ont ensuite embarqués à bord d’un bâteau afin s’immerger dans le terrain en partant à la rencontre de différentes communautés locales.

Pour écouter les conférences : Mario Blaser et Eduardo Kohn.

Pour des sélections de photos dédiées à ce séminaire, veuillez consulter la page du projet : Confluences UQÀM.

(Photos de Véronique Richer, 2019)

Les villes minières en transition (Schefferville, Fermont, Labrador City, Canada)

Du 26 mai au 4 juin 2019, dans le cadre d’une école doctorale, un groupe de chercheurs et d’étudiants au doctorat, pour la plupart membres du CIÉRA, ont eu la chance de discuter avec divers intervenants du secteur minier et du développement communautaire issus des villes de Schefferville, Fermont et Labrador City. Le séminaire a permis aux participants de mieux comprendre les enjeux de gouvernance auxquels font face les villes minières du Québec nordique et de quelles manières les collectivités nordiques fondées sur les activités minières composent avec leur héritage minier et font face aux changements rapides du marché.

Le séminaire consistait en une série de lectures, de présentations, de visites de terrains et de rencontres avec des intervenants locaux. Les participants ont ainsi rencontré des aînés, des membres des conseils de bande et visité les écoles de la communauté innue de Matimekush-Lac John et de la communauté Naskapi de Kawawachikamach. Ils ont également échangé avec des membres de l’administration des villes de Schefferville et de Fermont, ainsi qu’avec des représentants des minières Tata Steel, Arcelor Mittal, Minerai de Fer Québec (Champion) et Iron Ore Company (IOC).

Pour en savoir plus sur cette école d’été, veuillez consulter le site Internet du réseau MinErAL.

Pluralisme juridique et peuples autochtones

Université Laval, Québec

Du 15 au 19 août 2016, la Chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones de l’Université d’Ottawa, en partenariat avec le CIÉRA et le département d’anthropologie de l’Université Laval, a offert une formation intensive d’une semaine portant sur défis relatifs aux relations entre les cultures juridiques autochtones et non autochtones dans trois régions du monde : le Canada, l’Afrique et le Pacifique Sud. Les participants ont pu assiter à différentes conférences offertes par plusieurs collaborateurs au projet Légitimus dont le professeur Ghislain Otis et prendre part à une pluralité d’échanges autour de trois grands thèmes: la famille, la justice et le territoire. Au fil de cette formation, les participants ont pu en apprendre plus sur les pratiques et les modèles émergeants de gestion des interactions entre les univers normatifs autochtones et occidentaux.

Pour en savoir plus sur cette école d’été, veuillez consulter le syllabus de l’École d’été du CIÉRA 2016.

Pour visionner les conférences, visitez la chaîne Youtube de la Chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones.

Peuples autochtones et gouvernance

Université Laval et Institution Kiuna, Québec

L’institution Kiuna et l’Université Laval, sous la responsabilité de Martin Hébert et Thierry Rodon, ont proposé du 19 au 23 août 2013 une école d’été ayant pour thématique la gouvernance autochtone. Cette formation a donné la possibilité aux participants de découvrir la manière dont s’articulent les divers enjeux qui conditionnent la réalisation du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnue aux Peuples autochtones tant par des instances nationales qu’internationales, en particulier dans le contexte canadien.

L’équipe pédagogique plurielle, comprenant à la fois des membres du CIÉRA, de l’institution Kiuna ainsi que des intervenants autochtones, a ainsi présenté une vision d’ensemble du sujet à travers divers aspects de la gouvernance autochtone tels que la place des femmes ou encore celle des jeunes.

Pour en savoir plus sur cette école d’été, veuillez consulter le syllabus de l’École d’été du CIÉRA 2013.Participants et conférenciers de l’École d’été

Ghislain Picard, Chef régional de l’APNQL

Thématique Leadership autochtone, Thierry Rodon, département de science politique, Université Laval et Jean Sioui, Chef de famille de la Première Nation Huronne-Wendat, poète et formateur auprès d’écrivains autochtones

(Crédits photos : Jean-Louis Régis)

Peuples autochtones, développement des ressources et territoire

Wendake, Québec

Sous la responsabilité de Martin Hébert et Thierry Rodon, l’école d’été du 20 au 24 août 2012 s’est déroulée à Wendake, autour des questions de développement des ressources et du territoire. La formation intensive a permis à l’équipe pédagogique, composée de professeurs et d’intervenants familiers à ces questions, de faire un survol des différents enjeux.

À l’aide d’une pluralité d’études de cas des secteurs forestiers, miniers et des pêches, la formation a proposé des réflexions sur les divers enjeux relatifs aux processus de négociations, d’études d’impacts environnementaux, et d’accords de partage de bénéfices dans une variété de secteurs. Les participants ont également pu en apprendre plus quant aux droits, pouvoirs et titres autochtones existant dans le contexte canadien et québécois.

Pour en savoir plus sur cette école d’été, veuillez consulter le syllabus de l’École d’été du CIÉRA 2012.